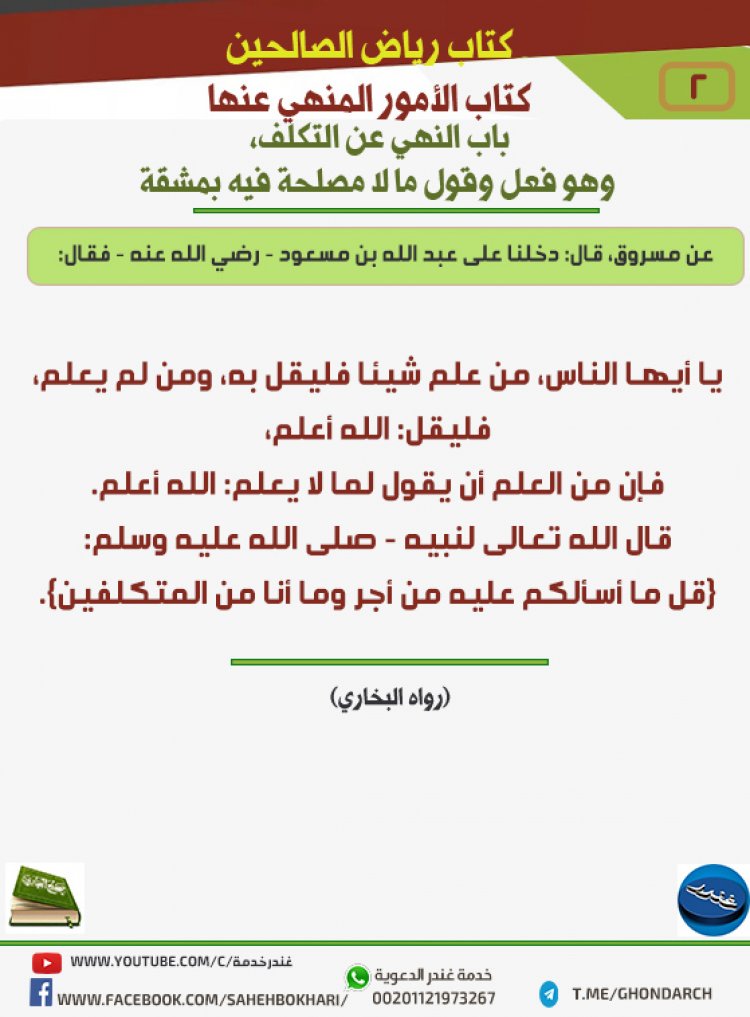

باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 2

بطاقات دعوية

وعن مسروق، قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم، فليقل: الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين}. [ص: 86]. رواه البخاري. (1)

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فكان صلى الله عليه وسلم يحب دخول الناس في الإسلام، فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام، بل كان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابة، ومن لا يرجوه ويخشى ضره وشوكته يدعو عليه

وفي هذا الحديث يخبر التابعي مسروق بن الأجدع أنه بينما رجل يحدث -أي: يقول الحديث- في كندة، وهو موضع بالكوفة، أو المعنى: أنه كان يحدث في جماعة من قبيلة كندة، فكان من حديثه أنه قال: «يجيء دخان يوم القيامة، فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم»، أي: يكون الصمم والعمى علامة على هؤلاء المنافقين، «يأخذ المؤمن كهيئة الزكام»، أي: يكون هذا الزكام علامة على المؤمن، والزكام: هو التهاب بغشاء الأنف يتميز غالبا بالعطاس وسيلان الأنف ونحوهما. وكان هذا الرجل يفسر قول الله تعالى: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين} [الدخان: 10]، فأتى مسروق ابن مسعود رضي الله عنه وأخبره بما قاله هذا الرجل، فغضب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان متكئا، فاعتدل في جلسته، فقال: «من علم فليقل» أي: فليخبر بعلمه ومعرفته فيما سئل عنه، ومن سئل عما لا يعرفه «فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: {قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين} [ص: 86]»، أي: وما أنا من المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، أو المتصنعين الذين يتحلون بما ليسوا من أهله، المدعين ما ليس عندهم، والمتكلف في العمل هو من يقوم به تصنعا ورياء وبغير رغبة، وغرض ابن مسعود رضي الله عنهما أن القول فيما لا يعلم نوع من التكلف المنهي عنه، وفيه تعريض بعدم علم الرجل، فمن لا يعلم عليه أن يسكت ويتعلم

ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه تفسير الآية وسبب نزولها؛ وهو أن قريشا تأخروا عن الدخول في الإسلام وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف»، وهي التي أخبر الله عنها في التنزيل بقوله: {ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد} [يوسف: 48]، «فأخذتهم سنة» وهي الشدة والقحط، «حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان» من ضعف بصره بسبب الجوع، أو لأن الهواء يظلم عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار، فجاء أبو سفيان صخر بن حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا»، أي: من الجدب والقحط والجوع بدعائك عليهم، «فادع الله» لهم أن يكشف عنهم، فإن كشف عنا بدعائك آمنوا بك، وقيل: إن مجيء أبي سفيان إليه صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة؛ لأنه لم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر

قال: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذاب أليم * ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون * أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين * ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون * إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون} [الدخان: 10 - 15]، أي: عائدون إلى الكفر أو إلى العذاب، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: «أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟!» يريد ابن مسعود رضي الله عنه: أن الدخان المذكور في الآية لا يمكن القول بأنه يكون يوم القيامة؛ لأن الله تعالى قال: {إنا كاشفوا العذاب قليلا}، وعذاب الآخرة إذا جاء فإنه لا يكشف؛ فهذا يعضد ما ذكره رضي الله عنه من أن المقصود هو ما كان يراه الرجل من قريش بسبب الجوع. «ثم عادوا إلى كفرهم» لما كشف عنهم هذا العذاب، فانتقم الله تعالى منهم بيوم بدر، وهو المقصود في قوله تعالى: {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون} [الدخان: 16]، فابتلاهم الله تعالى بيوم البطشة، وهو ما حدث لهم يوم بدر من القتل

وهذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه ووافقه في ذلك جماعة من المفسرين، وقد خالفه في ذلك الرأي غير واحد من الصحابة والتابعين؛ كابن عباس وغيره، فذكروا أن الدخان لم يقع بعد، وأنه علامة كبرى من علامات يوم القيامة، وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس؛ فقوله: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين} [الدخان: 10]، أي: ظاهر واضح جلي، ليس خيالا من شدة الجوع، وهذا أمر محقق عام، وليس كما ذكر ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه خيال عن أعين قريش من شدة الجوع. وفي صحيح مسلم: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان...» الحديث، فهذا الحديث وغيره يؤيد ما ذهب إليه الآخرون من كون الدخان علامة من علامات يوم القيامة، ولم تظهر بعد

قال ابن مسعود رضي الله عنه: و{لزاما} يعني: الكلمة المذكورة في قوله تعالى: {فقد كذبتم فسوف يكون لزاما} [الفرقان: 77]، قال: هو يوم بدر أيضا، وهو ما أصابهم فيه من الأسر والهلكة. وقيل: المقصود بـاللزام: العذاب الملازم لهم يوم القيامة

ثم ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: {الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون} [الروم: 1 - 3]، أي: غلبت فارس الروم، وقوله: {سيغلبون}، أي: أن الروم سيغلبون فارس، فهذه آية من الآيات التي أخبر بها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت أيضا، فكأنه قصد أن تتمة السياق فيها ذكر قصة الروم، وأن هذا قد مضى؛ فكيف يكون السياق يحتمل ما ذكره ذلك الرجل -بغير علم- من أن هذا الدخان المذكور في الآية يكون يوم القيامة؟! فهي مجموعة من الآيات قد مضت ووقعت، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «خمس قد مضين: اللزام، والروم، والبطشة، والقمر، والدخان»

وفي الحديث: علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لما فيه من الإخبار بالغيب، وقد تحقق ذلك

Khurshid

Khurshid