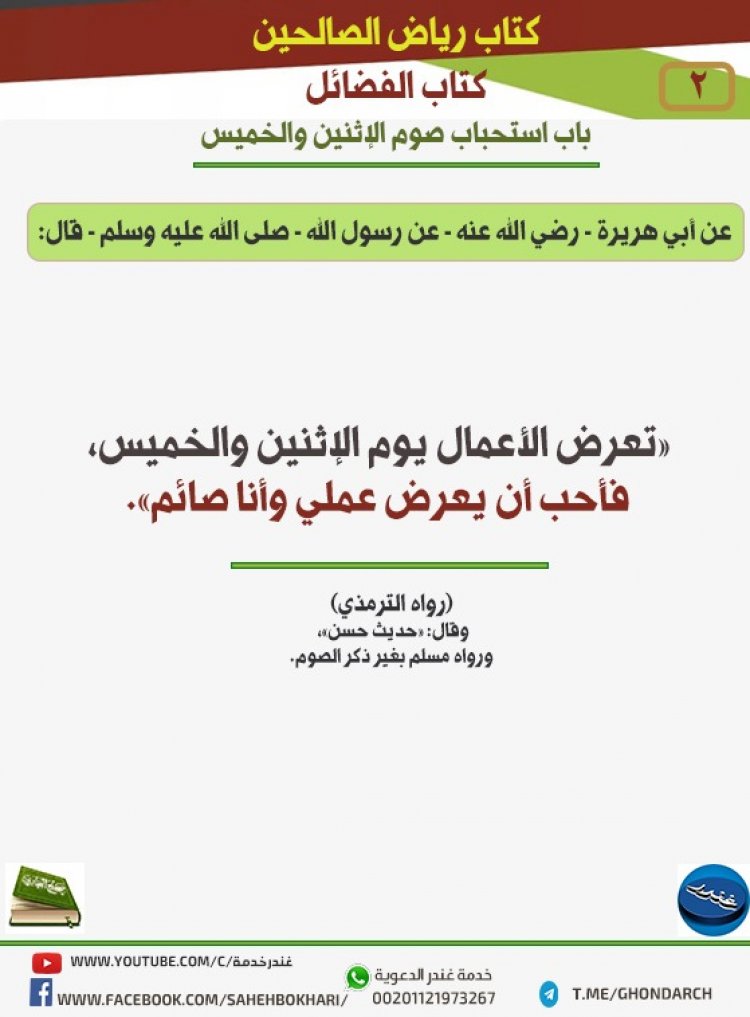

باب استحباب صوم الاثنين و الخميس 1

بطاقات دعوية

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». رواه الترمذي، (1) وقال: «حديث حسن»، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب للمسلم أن يفعل من الأعمال ما يطيقها ويداوم عليها، وكان الناس يسألون عن هديه صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، أو ما أحبوا أن يعلموه؛ حتى يقتدوا به ويفوزوا بالفلاح

وفي هذا الحديث يروي أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، يعني عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أحمد ذكر أن السائل كان أعرابيا -وهو الذي يسكن الصحراء-، فغضب صلى الله عليه وسلم، وظهر أثر الغضب على وجهه من قول الرجل وسؤاله، ولعل سبب غضبه أنه كره مسألته؛ لأنه يحتاج إلى أن يجيبه، ويخشى من جوابه مفسدة؛ وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه، أو استقله، أو اقتصر عليه وحاله يقتضي أكثر منه، وإنما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم، وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه؛ لئلا يقتدي به كل أحد، فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم، وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو: كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه؛ ليجيبه بما تقتضيه حاله، كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم، وأيضا لم يكن صومه صلى الله عليه وسلم على منوال واحد، بل كان يختلف باختلاف الأحوال؛ فتارة يكثر الصوم، وتارة يقلله، ومثل هذا الحال يتعذر جواب السؤال

فلما رأى عمر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال -أدبا وإكراما له صلى الله عليه وسلم، وشفقة على السائل، واعتذارا منه واسترضاء-: «رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا»، أي: رضينا بتدبيره وقضائه لنا، واتخذناه دون ما سواه إلهنا ومعبودنا، ورضينا بالإسلام دينا، فاخترناه من بين سائر الأديان، فدخلنا فيه راضين مستسلمين ولم نبتغ غير الإسلام دينا، ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فرضينا بجميع ما جاء به من عند الله تعالى، وقبلنا ذلك بالتسليم والانشراح؛ فصدقناه فيما أخبر، وأطعناه فيما أمر، واجتنبنا ما عنه نهى وزجر، وأحببناه واتبعناه ونصرناه

«وببيعتنا بيعة» المراد بها البيعة على الهجرة والجهاد، وهذا إظهار لكمال الإيمان والإذعان لله ورسوله ودينه

فلما هدأ غضبه صلى الله عليه وسلم سأله عمر -كما في رواية أخرى لمسلم- بأسلوب أكثر إحكاما وتعقلا وأقرب إلى الحق، فجعله سؤالا عاما ينتفع به جميع الناس، فسأله عن صيام الدهر، وهو صيام كل أيام السنة متصلة، وكيف حال صائمه هل هو محمود أو مذموم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صام ولا أفطر»، أو قال: «ما صام وما أفطر» والمعنى: لم يكابد سورة الجوع وحر الظمأ؛ لاعتياده الصوم حتى خف عليه، ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب، فصار كأنه لم يصم، وحيث إنه لم ينل راحة المفطرين ولذتهم فكأنه لم يفطر، وقيل: معناه الدعاء عليه؛ زجرا له، ويجوز أن يكون إخبارا، يعني أن هذا الشخص كأنه لم يفطر؛ لأنه لم يأكل شيئا، ولم يصم؛ لأنه لم يكن بأمر الشارع

فسأله عن أن يصوم الإنسان يومين ويفطر يوما، فيكون صومه ضعف فطره، ويجعل العبادة غالبة على العادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يطيق ذلك؟!»، أي: ومن يستطيع فعل ذلك فيقوى ويتابع الصيام عليه ويقوم بما عليه من واجبات أخرى في يومه؟! وكأنه كرهه؛ لأنه مما يعجز عنه في الغالب، فلا يرغب فيه دين سهل سمح، وقيل: فيه إشارة إلى أن العلة في النهي إنما هو الضعف، فيكون المعنى: إنه إن أطاقه أحد فلا بأس

فسأله عن أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يومين، فيكون فطره ضعف صومه، مستمرا على ذلك حياته، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ليت أن الله قوانا لفعل ذلك، فكأنه استحسن هذا النوع من الصيام وتمناه، قيل: إن هذا التمني لغيره من أمته؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيقه ويطيق أكثر منه؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم، وقيل: معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بأهله وضيوفه، وبأعماله وبالناس؛ يجعله لا يصوم هذا المقدار باستمرار، وليس لضعف جبلته عن احتمال الصيام، أو قلة صبره عن الطعام في هذه المدة

فسأله عن أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وتكون هذه عادته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذاك صوم أخي داود عليه السلام»، وهذا كناية عن ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؛ فهو صيام في غاية من الاعتدال، ومراعاة لجانبي العبادة والعادة بأحسن الأحوال، وهو من أحب الصيام إلى الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين؛ وذلك أنه ليس صوما مستمرا ولا إفطارا مستمرا.

فسأله عن سبب صوم يوم الاثنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت»، أي: يوم بدء نبوتي؛ فهو أولى الأيام بالصوم فيه، أو قال: «أنزل علي فيه»، فكان بدء نزول الوحي فيه.

ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر -ويشمل هذا التخصيص، كصيام الأيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، أو الإطلاق، فيصوم الثلاثة في أوله، أو أوسطه، أو آخره، على التوالي أو متفرقين- وصيام رمضان من كل سنة؛ أن هذا يعدل صيام الدهر كله، أي: أن الله تفضل بكرمه بأن ضاعف أجر كل عمل من أعمال الخير والطاعة من الأقوال والأفعال إلى عشرة أمثاله؛ فالحسنة تضاعف إلى عشر حسنات مثلها، فكذلك صيام اليوم يكتب بصيام عشرة أيام، فإذا صام ثلاثة أيام فكأنه صام ثلاثين يوما، وهي شهر كامل؛ فيكون بصيامه ثلاثة أيام كل شهر كأنه صام السنة كلها، يضاف إليه صيام الفريضة في شهر رمضان

وسأله عن صوم يوم عرفة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه يغفر الله له ذنوب سنتين: السنة الماضية والسنة الآتية، وهذا الصوم يكون لغير الحاج؛ فإن الحاج يكره له صيام يوم عرفة؛ وذلك لأن الصوم في هذا اليوم يضعف الحاج عن الوقوف والدعاء، وأما غير الحاج فإنه مخاطب بهذا الحديث في الفضل والنوال من الله عز وجل، والمراد بيوم عرفة: هو يوم التاسع من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأن فيه ركنا من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة بمكة

وسأله عن صوم يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر المحرم، وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرا لله على نعمته في إهلاك الظالمين، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صيامه يغفر الله به ذنوب السنة الماضية

وهذا التكفير يشمل صغائر الذنوب دون كبائرها، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، أو رحمة الله، أو يرجى تخفيف الكبائر، وقيل: تكفير السنة الآتية أن يحفظه من الذنوب فيها، وقيل: أن يعطيه من الرحمة والثواب قدرا يكون كفارة للسنة الماضية، والآتية إذا جاءت ووقع في ذنوب

وهذه الأسئلة من عمر رضي الله عنه تدل على فقهه؛ فقد هدأ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم سأله عن أنواع من الصيام تشمل كل ما يمكن أن يصومه المسلم وعرف أحكامها، مع بيان ما يصح منها وما لا يصح، وبيان فضل بعضها، فعلمنا كل ذلك، فمن شاء صام ما يصح، ويختار ما هو أوفق لنفسه وقدرته.

وفي الحديث: فضل صوم يوم الاثنين.

وفيه: فضل صوم يوم عاشوراء.

وفيه: فضل صوم يوم عرفة.

وفيه: فضل صوم شهر رمضان.

وفيه: لطف الله عز وجل بعباده، والتيسير عليهم، ورفع المشقة والحرج عنهم.

وفيه: النهي عن صوم الدهر.

وفيه: الزجر عن التشديد على النفس في العبادات بما لا تطيق.

Khurshid

Khurshid